京大名誉教授「南海トラフ巨大地震は2030年代に必ず起きる」なぜなのか…東京で火災が起きる可能性が高い危険エリアと、地震発生時にタワマンで起きる最も恐ろしいこと

南海トラフ巨大地震や富士山噴火が近い将来起きる、と言われてもピンときていない読者も少なくないだろう。しかし、地球科学の専門家で、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏は「南海トラフ巨大地震は2030年代に必ずくる。しかも、富士山噴火を誘発する可能性はかなり高い」と断言する。どれくらいの被害規模になるのか。個人はどう備えれば良いのか。同氏に聞いたーー。みんかぶプレミアム特集「危機の時代を生き抜く」第4回。

目次

南海トラフ巨大地震は2030年代に必ず起きる。日本人口の約半数である6800万人が被災する

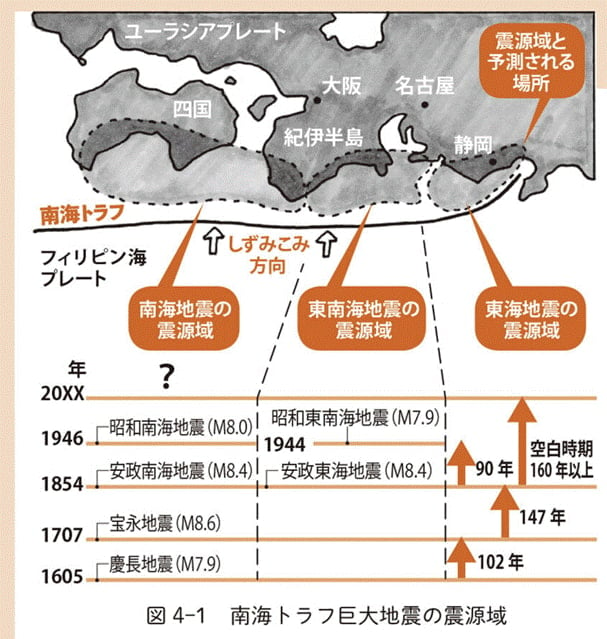

図:鎌田浩毅『地震はなぜ起きる?』 (岩波ジュニアスタートブックス) (p.69)より引用

南海トラフ巨大地震は2035±5年の間に必ず起きる。2030年代には必ずくる、と覚えていただきたい。10年後には南海トラフ巨大地震で日本が壊滅的な状態に陥っている可能性は高い。

そして、その経済被害は220兆円を超えると言われており、東日本大震災の被害総額20兆円の実に10倍以上だ。詳細なシミュレーションによって予想されている南海トラフ巨大地震の規模はM(マグニチュード)9.1で、東日本大震災のM9.0を上回る。

南海トラフ巨大地震、という呼び名では「どこの地域が特に被害を受けるのか」伝わりにくいため、私は以前から「西日本大震災」という呼び名を提唱している。震度7が想定される地域は、静岡県、愛知県、三重県、兵庫県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、宮崎県の10県で、日本の産業の中心である太平洋ベルト地帯を直撃する形だ。日本の人口の半数以上、約6800万人が被災する。

もう1つ重要なことは、次の南海トラフ巨大地震は、東海地震を含んでいることだ。南海トラフ巨大地震は、東海地震、東南海地震、南海地震という3つの地震で構成されており、次回は約300年に一度、その3つの地震が連動して起きるため、前回、前々回よりもはるかに強力な地震が起きるのだ。

南海トラフ巨大地震で起きる首都圏の被害…避難者は1週間後に首都圏で27万9700人に達する

南海トラフで起きる巨大地震について、国は最悪の場合、首都圏では津波で6000人以上が死亡し、激しい揺れや液状化などで多くの建物が倒壊するおそれがあるとする新たな被害想定を公表した。

津波や揺れによる倒壊、液状化、火災などにより想定される死者は最悪の場合、神奈川県でおよそ3100人、千葉県でおよそ1800人、東京都でおよそ1400人、山梨県で300人、長野県で80人、茨城県で10人などとなっている。

詳細なデータを用いた計算の結果浸水の範囲が前回よりも広がり、死者の数がやや増えている点に注意したい。

津波や揺れ、液状化などによる全壊や焼失する建物は関東甲信の8つの都県で1万8520棟にのぼると推計された。

このほか、避難者は最悪の場合、地震発生の翌日には1都7県でおよそ23万人、1週間後には首都圏で27万9700人あまりに達すると想定されている。

さらにインフラにも大きな影響が想定されていて、関東南部と甲信を中心に鉄道や道路の被害が相次ぐほか、水道の断水による影響は地震発生翌日で167万人あまりにのぼるとしている。

また、激しい揺れや津波で火力発電所の運転が停止したり、電柱や変電所、送電線に被害が出るなどして停電も相次ぎ、地震発生直後には関東甲信の1都5県で139万戸に達すると想定されている。

南海トラフ巨大地震はなぜ2030年代に起きるのか…その理由

ここまで読んで、「なぜ南海トラフ巨大地震は2030年代に起きるのだろう」と疑問を抱かれた読者もいるだろう。その理由を解説したい。

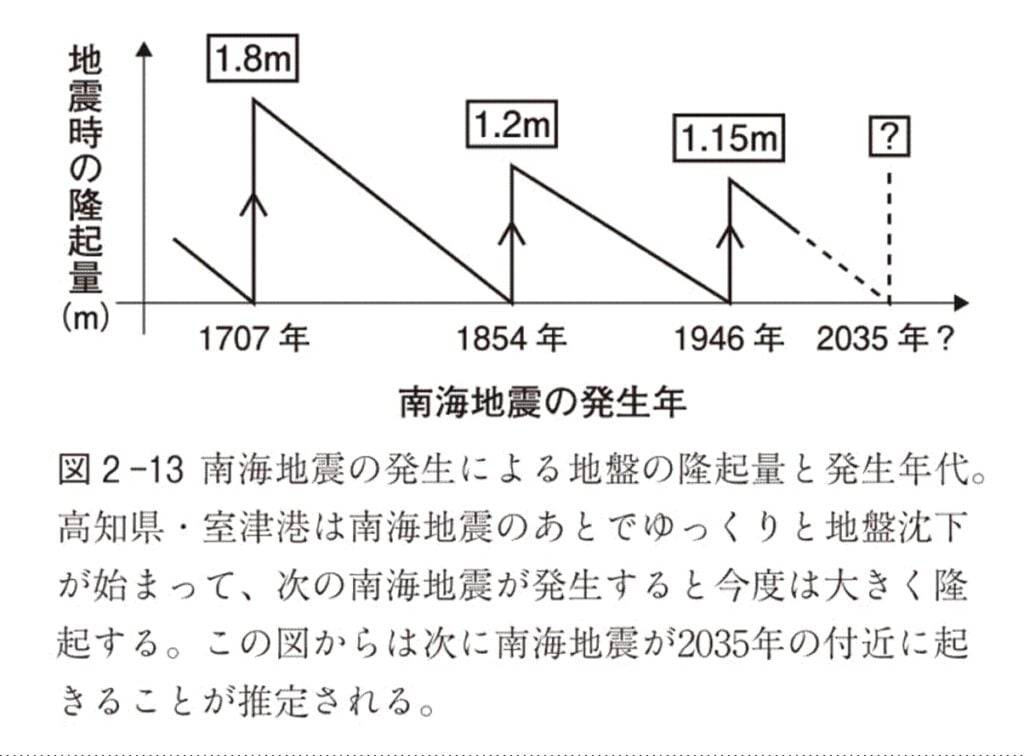

図:鎌田浩毅『京大人気講義 生き抜くための地震学』 (ちくま新書) (p.85)より引用

まず、南海地震が起きると太平洋岸の地盤が規則的に上下するという現象に注目する。南海地震の前後で土地の上下変動の大きさを調べてみると、1回の地震で大きく隆起するほど、そこでの次の地震までの時間が長くなる、という規則性があることに気づく。これを利用すれば、次に南海地震が起きる時期を予想できるというわけだ。

上図で暦年の上に伸びている縦の直線は、その年に起きた巨大地震によって地面が隆起した量を表している。1707年には1.8メートル、1854年は1.2メートル、1946年には1.15メートル、それぞれ隆起していることがわかる。

それぞれの年から右下へ斜めの直線が続いているが、これは隆起した地面が時間とともに少しずつ沈降したことを意味する。

さらに重要な事実は、1707年から1854年まで、1854年から1946年までの2本の斜め線が並行になっていることだ。これは、巨大地震によって地盤が隆起した後、同じ速度で地面が沈降してきたことを意味する。こうした等速度の沈降が南海トラフ巨大地震にともなう性質である、と考えて将来に適用する。この規則性を応用すれば長期的な発生予測が可能となる。

今後も1946年から等速度で沈降すると仮定すると、ゼロに戻る時期は2035年となる。これに約5年の誤差を見込んで、2030年〜2040年の間に南海トラフ巨大地震が発生すると予測できるのである。

ちなみに、第24代京都大学総長も務めた地震学者の尾池和夫氏も、南海トラフ巨大地震は2030年から2040年の間の2038年に起こると推定している。