一体なんのために学ぶの?数学のプロが大切にする「なぜそうなるのか」の意味

算数、数学の学習でつまずいてしまった、中学や高校でわからなくなって進路を変えた、今でもこの分野には苦手意識がある。そんなビジネスパーソンは多いはずだ。

教育の世界では「七五三現象」という言葉がある。算数、数学の授業についていけているのは、小学校で7割、中学で5割、高校では3割しかいないという意味だ。

「多くの人が算数、数学の正しい学び方を身に着けていません。量をこなして解法を覚えるという力技で乗り切ろうとし、中学・高校で壁にぶつかった人も多いのではないでしょうか」

そう語るのは永野数学塾の塾長、永野裕之氏だ。つまずかない算数、数学学習法とは何か、中学受験をさせる場合は何に注意すべきか、つまずいた際のリカバリー方法とは―。全3回の最終回。

目次

非暗記型で算数・数学を伸ばすには

私はこれまで多くの受験生、社会人の方の算数・数学の学習相談に乗ってきました。学習に課題のある人の多くが、「この問題はあのパターンだから、あの公式を使う」という機械的な反復学習に陥っています。

多くの人が陥りがちな間違った学習サイクルは次のようなものです。

「とりあえず問題を解く → 答え合わせ → 解き直し → 反復」

そして、間違っていたらノートに赤字で正しい式と答えを書き込む。一見、正しい学習法のようですが、これは「次に同じような問題が出たときに解けるようになる」ためのトレーニングをしているに過ぎません。

算数・数学の正しい学習法は、まず問題を解く前にその単元で導入される新しい概念をしっかり理解すること。これまでの例で言えば「割合」「%」の意味を言語化したり、「道のり、速さ、時間の関係」を説明できるようになること。

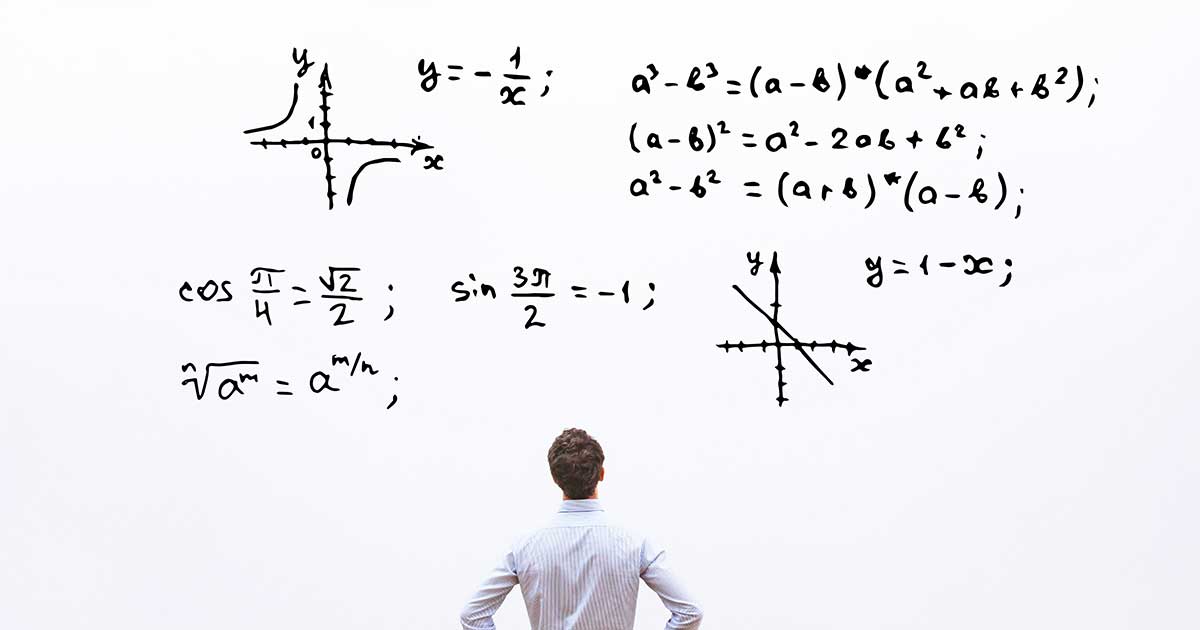

中高以降であれば、定理・公式の証明ができることです。定理・公式の証明は教科書に載っている場合も多いですが、分かりづらければYouTubeで検索してみてください。多くの方が丁寧に説明しており、自分と相性の良い説明者を見つけることができます。

この概念や定理・公式の理解こそが、その単元で習う内容のエッセンスです。このエッセンスの部分をしっかり理解するという、インプットがままならないのに「とりあえず問題を解く」というアウトプットに手を出すのは算数・数学の正しい学習法とは言えません。