“高齢おひとりさま”が激増!人生の最期に直面する「相続」という問題

未婚率が年々高まる中、不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏は、「もはや日本標準的世帯は『おひとりさま』になっている」と述べる。そんな中では当然、おひとりさまの高齢化も進んでいくことになる。そんな“高齢おひとりさま”に降りかかる大問題について、牧野氏が指摘する。全2回中の1回目。

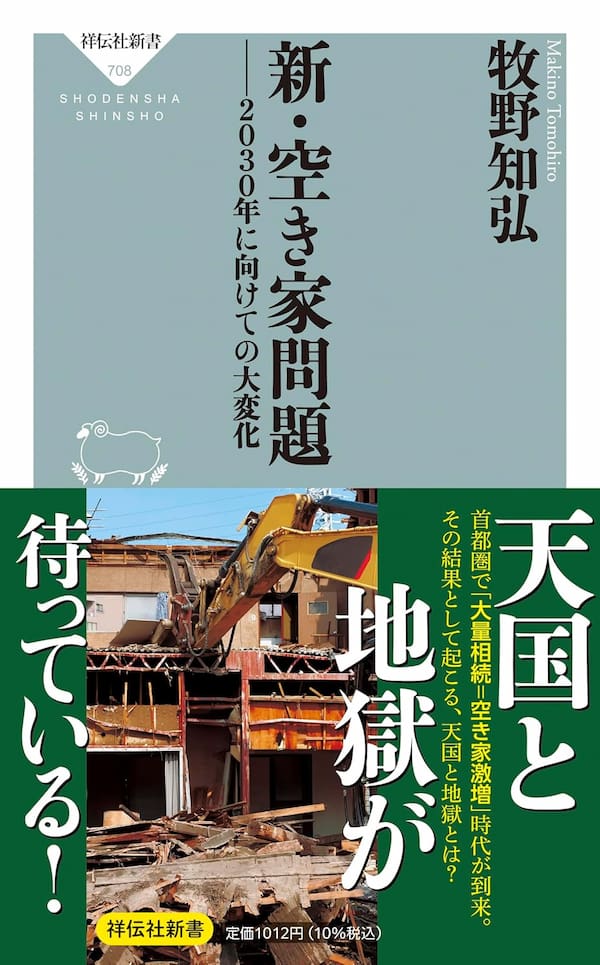

※本記事は牧野知弘著「新・空き家問題 ――2030年に向けての大変化(祥伝社新書)」から抜粋、再構成したものです。

第2回:「おひとりさま」の死後、何が起こるのか……「高齢おひとりさまは売却した自宅に住めばいい」

目次

標準世帯は「夫婦と子」から「おひとりさま」へ

社会では「おひとりさま」勢力が急拡大しています。国立社会保障・人口問題研究所によれば、1980年では全世帯の42%は「夫婦+子」で、単独世帯(おひとりさま)は20%にすぎませんでした。ところが、40年後の2020年では、単独世帯は38%に激増。夫婦+子世帯は25%に凋落しています。今や標準的世帯と呼べるのは、かねてから政府が標準モデルとしてきた「夫婦と子供2人」ではなく、完全に「おひとりさま」なのです。おひとりさまが市民権を得るのは当然と言えましょう。

ちなみに夫婦で子のいない「夫婦のみ」世帯も増加を続け、全世帯の20%(1980年は12%)におよんでいます。

単独世帯増加の背景は何でしょうか。以前は単独世帯の多くが結婚する前の独身者の世帯でした。地方から都会にある大学や専門学校などに進学してきて下宿する、学校を卒業後就職して、結婚するまでの間にアパートや賃貸マンションを借りるなどの一時的な住まいとしての印象が強かったと言えます。ところが現在では、配偶者を亡くした高齢者単独世帯と結婚を選択しない未婚者世帯の増加が目立っているのです。

未婚者の状況を見てみましょう。総務省「令和2年国勢調査」における未婚率(50歳までに結婚をしていない者の割合)は男性で34.6%、女性で24.8%を記録しています。同じく40年前の1980年では男性2.6%、女性4.4%でしたからその激増ぶりがわかります。

年齢別では30歳から34歳で見ると未婚率は男性が51.8%、女性が38.5%と高い比率になっています。世の中、結婚するのは当たり前ではなく、男性も女性も人生における選択肢の1つくらいの位置づけになっているのです。

結婚をしても子をつくらない、あるいはつくろうとしても授からない世帯ではやがて配偶者と死別、あるいは離婚をする、離婚後に再婚しない場合には単独世帯になります。このケースは子が家を出て夫婦のみになった世帯でも同様です。

“高齢おひとりさま”が引き起こす問題

今では世間ではおひとりさまを自由な生活をエンジョイする素敵な存在として扱うような風潮があります。以前はひとりでレストランに入って食事する、温泉旅館に宿泊するなどといった行動は世間の目を気にしたものですが、今やおひとりさまは社会のなかで認知されるどころか、ごく普通の存在になっています。

しかしいっぽうで、これまでの世の中の仕組みは「夫婦+子」世帯を中心に組み立てられてきました。おひとりさまになった事情や背景もさまざまななかで、おひとりさまにとって、すべてが快適な社会になっているわけではありません。

とりわけ高齢になってからのおひとりさまは、歳を重ねるにしたがってさまざまな問題を引き起こしていきます。最大の課題が相続です。核家族化が進み、きょうだいがいないひとりっ子が増えました。親の財産を独り占めできる反面、ひとりっ子がおひとりさまのまま歳を重ねると問題は複雑化します。

相続なんて、引き継ぐ配偶者も子もいないのだから「そんなの関係ねえ」と考えがちですが、そうではありません。親から引き継いだ財産のなかでも厄介なのが不動産です。そして自分が所有しているマンションや投資用不動産などの扱いもなるべく早期に方向性を出しておくことが求められます。

ソロ経済・文化研究所の荒井和久さんの調査によれば、一都三県における20代~50代の男女1万5000人を対象にアンケートを取ったところ、ひとりっ子の未婚率は男性が40.1%、女性が22.1%という非常に高い比率を示したと言います。

このデータが語っていることは、これからの高齢化社会に大量の未婚のおひとりさまが流入してくるということです。おひとりさまにとっての相続問題を詳しく見ていきましょう。

実家の相続はわからないことだらけ!

ひとりっ子で未婚であると、気ままな独り暮らしをエンジョイしていたとしても、親と完全に離れることはできません。両親のうちのどちらかが亡くなり、片方の親だけが実家に住み続けている高齢者単独世帯が激増していますが、残った親が体調を崩す、入退院を繰り返すようになると、親の介護を引き受けることができるのは自分しかいません。実家が近隣にあればまだしも、地方などであれば行き帰りの往復だけでもかなりの負担です。仕事の都合もあるので、つきっきりというわけにもまいりません。親が認知症を発症するとさらに厄介なことになります。

こうした状況を迎えるようになると問題となるのが親の実家です。親を老健などに入所させることができたとしても、主がいなくなった実家をさてどうする、です。親が存命のうちは、家財道具で埋め尽くされた状態の実家はなかなか手をつけにくいものです。自身が住んでいたのも遠い昔。近所との関係すら判然としません。

親がどんな人たちとつきあい、どんな生活をしていたのかがわからないなか、実家の管理をしていくのは意外と辛いものです。庭の植栽はどこに頼んで剪定していたのか?町内会の会費は誰に支払っていたのか?新聞や定期購読の雑誌は?趣味の会の会費は?ゴミ出しのルールは?定期的に通っていた医者は?すべてがわからないことだらけです。