「おひとりさま」の死後、何が起こるのか……「高齢おひとりさまは売却した自宅に住めばいい」

ただでさえ厄介な「相続」。不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏によると、亡くなったのが“おひとりさま”の場合、相続はさらにややこしくなると言う。おひとりさまの高齢者は、何をしておくべきなのか。相続の流れを踏まえて、牧野氏が丁寧に指摘する。全2回中の2回目。

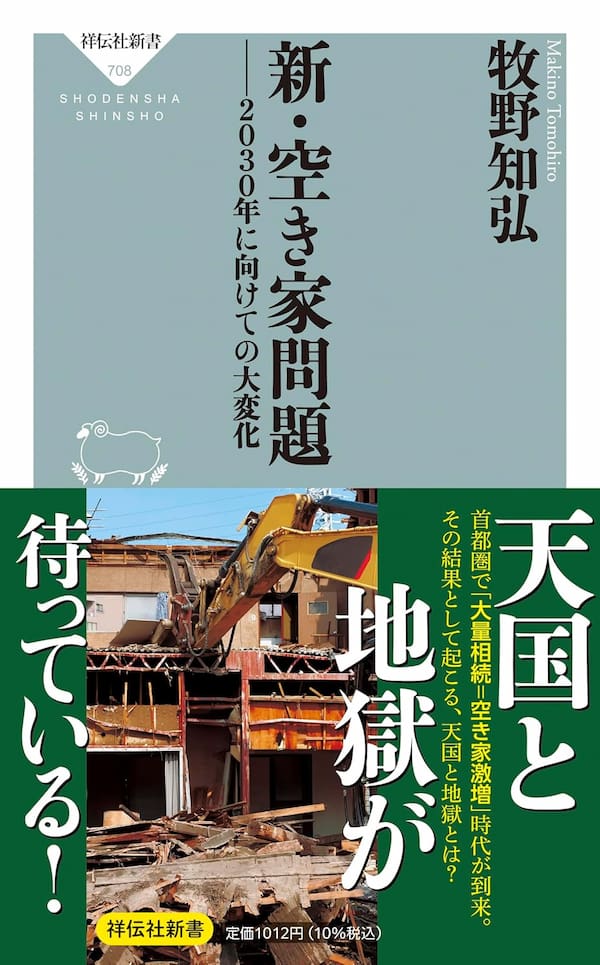

※本記事は牧野知弘著「新・空き家問題 ――2030年に向けての大変化(祥伝社新書)」から抜粋、再構成したものです。

第1回:“高齢おひとりさま”が激増!人生の最期に直面する「相続」という問題

目次

子どもがいなくても相続は起こる

自分はおひとりさまと思い込んでいても、自身が亡くなっていざ相続になった時、本当に相続人がいないのかについてはあらかじめよく確認をしておく必要があります。子がいないだけで相続人はゼロにはならないからです。

相続においては民法で定められた次の法定相続人がいて、相続順位があります。なお配偶者は常に法定相続人となります。

第1順位:子(いない場合は孫などの直系卑属)

第2順位:親(いない場合は祖父母などの直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(いない場合は甥、姪)

親はもちろん、配偶者も子もいないからといって、相続上ではおひとりさまとは限りません。兄弟姉妹がいれば、第3順位で相続人となりますし、兄弟姉妹が亡くなっていればその子、つまり甥や姪が対象となります。孫や甥、姪が相続する場合は代襲相続人と呼ばれます。

おひとりさまは配偶者がいないのは自明です。子がいなくても兄弟姉妹がいれば、法定相続人となりますので、相続人となる可能性については本人同士で確認しておくことが肝要です。また最近では親が長寿の方も多くいます。親より子が先に亡くなるケースも珍しいことではなくなっています。親が相続人になることも想定されます。

さてひとりっ子で両親が亡くなっていて未婚のケースであれば、第3順位も存在しません。完全なおひとりさまです。それならば持っている財産は結局国庫に入れてしまえばよいのでは、と短絡的に考えるのではなく、可能な限り事前に整理しておきましょう。

パートナーでも財産を相続できない

特に親から譲り受けた不動産については、どのような出口があるかを早めに考えることです。また、おひとりさまでも最近は事実婚と呼ばれるように、長く一緒に暮らしたパートナーがいる人が増えてきています。どんなに長く一緒に過ごしたパートナーでも特別縁故者として認められない限り、財産を相続させることはできません。この場合、法的効力のある遺言書に記載をすることで、相続することが可能となりますので、特に一緒に住んでいるマンションなどは、パートナーが望む限りにおいて残してあげることもできます。

なお特別縁故者とは事実婚のパートナーのような内縁関係にある人を指しますが、遺言書などに記載がなければ相続人としては扱われず、相続手続きのなかで家庭裁判所に申し立てを行なうことが必要です。認定されるハードルは高く、「長期にわたって生計を一にしていた」「療養介護などに献身的に努めていた」など特別親しかったことを証明する必要があります。なお生前に被相続人が特別に関係していた法人なども対象にすることができます。

また自身が病気で倒れる、怪我などを負って入院する場合などに必要となる身元保証人に関しても、判断能力のあるうちに親しい人に頼んでおくべきです。とりわけ自身の家や親から譲り受けた不動産などは、預貯金などと異なり、適切な管理をしていないと、資産価値が劣化する、他人に迷惑がおよぶことなどが想定されます。それぞれのロードマップを描き、いざという時に備えておくことです。

相続人がいないときは遺言書をつくろう

では具体的に相続人がいないおひとりさまに相続が起こった場合の手続きを考えましょう。相続が発生した場合に、最初の重要なチェックポイントが遺言書の有無です。遺言書は法的効力が高く、記載内容にもとづいて相続が実行されます。

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。自筆証書遺言は自身で記した遺言書で、自身で保管し、相続時に家庭裁判所で検認を受けて開封するものです。ところがおひとりさまの場合、遺言書がどこに保管されているかが明確でないと、その存在すら確認できずに手続きが行なわれてしまいます。

公正証書遺言は、公証役場に出向き、遺言内容に沿って公証人が作成するもので、公証役場で保管されます。家庭裁判所での検認の手続きも不要です。

秘密証書遺言は、内容を秘密としてその存在を公証役場に認証してもらうものです。

おひとりさまの場合は公正証書遺言が適切です。自筆証書遺言は遺言書に法的な効力があるか、ルールに則って記載されている必要があります。法務局の遺言書保管制度を利用して法務局に預かってもらう方法もありますが、公正証書遺言書ならば公証役場に預けておきますので、保管場所も明らかであり、親しい人や後見人に頼んで開封してもらえばよいです。

「不動産は早めに売っておく」が大正解

遺言書がない場合のおひとりさまの相続手続きは次のように進みます。

①利害関係者が家庭裁判所に相続財産管理人の選定を申し立てます。相続財産管理人は弁護士が選定されるケースが多いです。そして官報に2カ月間公告されます。

②相続人の申し出がない場合、債権者や受遺者の申し立てを受け付けます。期間は2カ月です。

③相続人の捜索を行ないます。現行の戸籍謄本のチェックに加えて古い謄本も調べます。結婚などで除籍になっている者、新戸籍になる前の原戸籍をたどるため相応の時間がかかります。

④特別縁故者への財産分与を行ないます。

⑤以上の手続きを踏まえたうえで、残った相続財産は国庫帰属となります。国庫帰属になるまで13カ月程度かかります。

預貯金や上場有価証券は取り扱いが難しくありませんが、不動産や非上場有価証券などは厄介です。とりわけ不動産は、個別性が強く、最近では流動化できないケースも多く存在します。

おひとりさまで、「あとは国によろしく」というのではなく、特に不動産は事前に処分して、現金化できるものについては早期に対応することが手続きを円滑に進めることになります。