京大名誉教授「富士山は噴火スタンバイ状態。南海トラフと連動して起きる可能性も高い」経済被害は2兆5000億円!噴火したら江戸時代に逆戻りする…個人ができる対策

南海トラフ巨大地震や富士山噴火が近い将来起きる、と言われてもピンときていない読者も少なくないだろう。しかし、地球科学の専門家で、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏は「南海トラフ巨大地震は2030年代に必ずくる。しかも、富士山噴火を誘発する可能性は極めて高い」と断言する。どれくらいの被害規模になるのか。個人はどう備えれば良いのか。同氏に聞いたーー。みんかぶプレミアム特集「危機の時代を生き抜く」第5回。

目次

2030年代に起きる南海トラフ巨大地震は、富士山噴火を誘発する可能性が高い…交通・通信は止まり江戸時代と化す

南海トラフ巨大地震は2035±5年の間に必ず起きる。そして、さらに恐ろしいのは、南海トラフ巨大地震が富士山噴火を誘発する可能性が高いことだ。

実は現在、すでに富士山は「噴火スタンバイ」状態にある。つまり、いつ富士山が噴火してもおかしくない状態、ということだ。その一因は、東日本大震災がマグマだまりを揺らし、不安定化させたことにある。

日本列島では活火山が111ヵ所認定されているが、東日本大震災の直後から20ヵ所の火山の地下で地震が発生している。このうち箱根山や草津白根山は噴火した。

1707年に南海・東南海・東海の三連動でM(マグニチュード)9クラスの宝永地震が起きた49日後に、富士山は200年ぶりの大噴火(宝永噴火)を起こした。

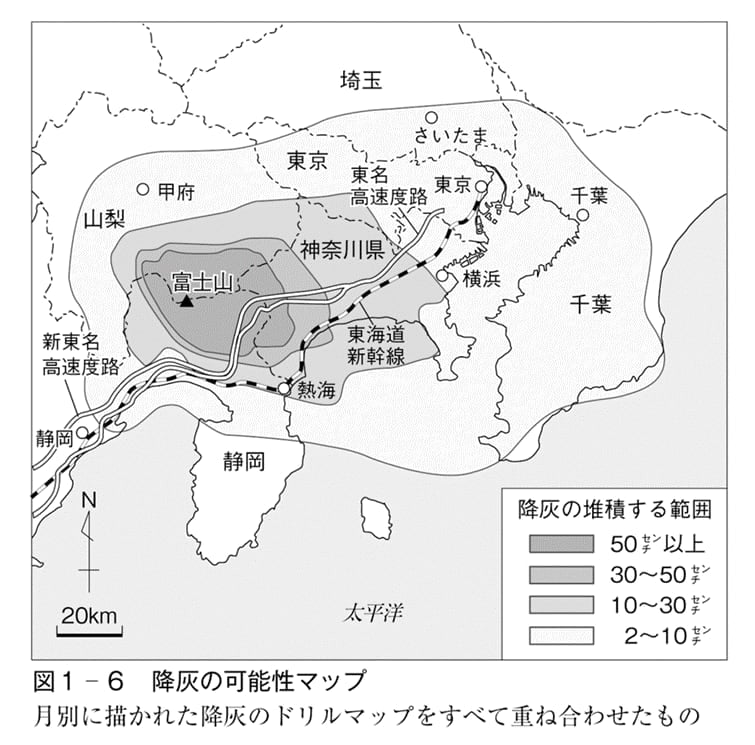

江戸時代の宝永噴火では、火山灰が横浜で10cm、江戸で5cm積もったという。近い将来の噴火でも、同様の状況が予測されている。

図:鎌田浩毅『富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ』(講談社ブルーバックス) (p.38)より引用

現代の大都市に火山灰が降り積もった場合、電気・水道・ガスのライフラインはすべて止まることになり、経済活動はもとより交通・通信も止まる。つまり、一時的に江戸時代のようになるということだ。

内閣府は宝永噴火と同レベルの噴火で2兆5000億円の被害が発生すると試算しているが、火山学者の多くはこれを過小評価だと考えている。すなわち、南海トラフ巨大地震と連動して富士山が噴火すれば、数十兆円の被害が加算される恐れがあるのだ。

また、富士山の過去の噴火史をたどっていくと、富士山は50年から100年ほどの間隔で間隔で噴火してきたことがわかる。そう考えると、1707年の宝永噴火以来、300年ほど沈黙を続けている現在の富士山は、かなりの量のマグマを溜め込んでいることがわかる。もしもそれが一気に噴出したら、宝永噴火のように甚大な被害をもたらす噴火になる可能性を否定できない。

富士山噴火による降灰シミュレーション

大規模な噴火が富士山で起きた場合にどのように火山灰が広がるのか、時間経過に沿ってシミュレーションを見てみよう。

かりに1707年の宝永噴火と同規模の噴火が15日続いたと想定すると、富士山東部の静岡県御殿場市では1時間に1〜2センチメートルの火山灰が降り続き、最終的に120センチメートルに達する。

また、富士山の山頂から80キロ離れた神奈川県横浜市では1時間に1〜2ミリメートルの火山灰が断続的に振り、最後には10センチメートルの厚さになる。これは江戸時代の記録とほぼ等しい数字である。

さらに90キロメートル離れた東京都新宿区では噴火開始の13日目から1時間に1ミリメートル降り、最終的に1.3センチメートル降り積もる。

これにより、富士山の周辺では建物の倒壊などの被害が出るほか、噴火から10日過ぎには富士山から100キロメートル以上離れた首都圏の全域で、道路・鉄道・空港・通信・金融などあらゆる方面で影響が出る恐れがある。