“伝説の株職人”が教える「なぜ株価は上下するのか」人の心を読むテクニック

株価は予想通りには動かない。投資の経験者なら、おそらく誰もがそう思っていることだろう。伝説の株職人とも呼ばれる相場師朗氏は、「株価が動く背後には『心理の力学』が働いている」と話す。株価はなぜ上下動するのか、改めてその本質を考える。全4回中の1回目。

※本稿は相場師朗著『株チャート最強の先読み投資 上昇も下落も「想定外」もすべてを利益に変える!』(バトン社)から抜粋・再構成したものです。

第2回:初心者こそ“素直な株”を選ぶべし!重要なのは「銘柄選びよりエントリーと利益確定」

第3回:チャートを読み解けば相場の“本当の姿”が見えてくる!チャートを理解するための4つのテーマとは

第4回:「株価はいつ上がり、いつ下がるのか」そんな疑問もすべてチャートが教えてくれる!伝説の株職人が伝えたい、チャートの基本

目次

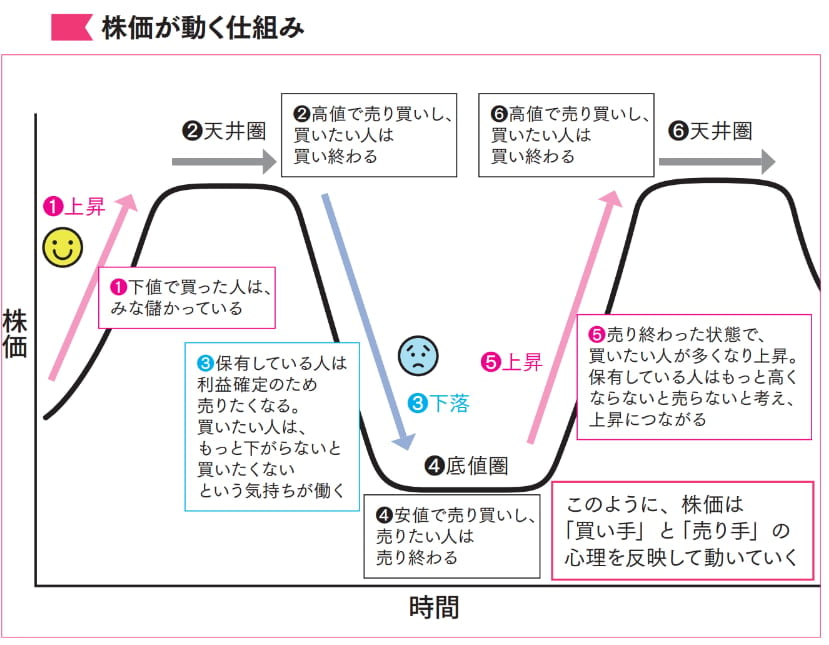

株価のサイクル、6つの局面

株価の動きは、天体の軌道のように美しい法則に従っているわけではありません。毎日の値動きは複雑で、ときには不可解です。しかし、その背後には必ず「売りたい人」と「買いたい人」がいて、両者の心理のぶつかり合いによって株価は上下します。つまり、株価とは市場参加者の心理を映す鏡なのです。

初心者のうちはこの視点を持てず、細かい値動きに振り回されてしまいがちです。小さな下落に焦って売ってしまったり、一時的な上昇に飛びついて高値づかみをしたり……。こうした行動は誰もが通る道ですが、背後の「心理の力学」を知っておくだけで、落ち着いたトレードができるようになります。ここからは、株価の典型的なサイクルを6つの局面に分けて解説し、それぞれの場面で投資家がどのような心理で行動しているのかを見ていきましょう。

①上昇局面:買い手が皆儲かっているとき

最初の局面は「上昇」です。株価が安値から立ち上がり、右肩上がりに動いている場面を思い浮かべてください。このとき、安値で買った投資家は利益が出ているので「まだまだ伸びる」と感じます。チャートを見た新規の投資家も「出遅れたくない」と考え、次々と買い注文を入れます。こうした買いのエネルギーがさらに株価を押し上げ、上昇が持続するのです。心理的には「もっと儲けたい」「乗り遅れたくない」という欲望が働いています。

②天井圏:買いたい人が買い終わるとき

やがて株価の上昇スピードが鈍ってくると、最初に買っていた人が利益確定を始めます。利益確定の売りは、すなわち「買いの手じまい」=売り注文です。この段階の終わりでは、買いたいと思う人はすでに買い終えていることが多く、新規の買い手はほとんど残っていません。チャート上では「天井圏」と呼ばれる高値での停滞期が現れます。

心理的には「十分儲かったから売っておこう」という冷静な判断と、「まだ上がるかもしれない」という期待が交錯しています。

③下落局面:高すぎて誰も買わない

買い手がいなくなると、株価は下がり始めます。保有している投資家の多くは「利益が減らないうちに」と売りを出す一方、新しい買い手は「高すぎるから、もっと安くならないと買わない」と考えます。こうして売りが優勢となり、株価は下落に転じます。

心理的には「早く売らないと損をする」という焦りと、「まだ下がるはず」という慎重さが働いています。

④底値圏:売りたい人がいなくなる

株価の下落が一巡すると、今度は「底値圏」が訪れます。ここでは、すでに売りたい人は売り尽くしているため、これ以上の売り圧力は小さくなります。株価は安値でしばらく横ばいになり、市場は静かな状態になります。

心理的には、「もうこれ以上は下がらないだろう」という安心感と、「まだ手を出すのは怖い」という警戒心が交錯しています。

⑤再び上昇局面:安値で買いたい人が動き出す

安値での停滞が続くと、「安く買えるうちに買っておこう」と考える投資家が現れます。すでに売りたい人がいないため、需給は一気に改善し、株価は再び上昇に向かいます。このとき保有している人は「もっと高くならないと売らない」と考えるので、売りは減ります。

その結果、買いの需要が株価を押し上げていくのです。

心理的には「チャンスだ!」と考える積極的な買い意欲が働いています。

⑥再び天井圏:歴史は繰り返す

やがて株価は再び高値に到達し、上昇が鈍化します。ここでは再び利益確定の売りが出て、買いたい人は買い終わる。つまり、②の局面と同じ心理が繰り返されるのです。株価は循環するように上げ下げを繰り返し、その背後には常に「人間の心理」が存在しています。心理と値動きの対応表ここまでの流れを整理すると次のようになります

小さな揺れには惑わされない

ここまでの流れを整理すると次のようになります。