第1回 45歳定年制のホンネ

2021年9月9日、経済同友会の夏季セミナー※でサントリーホールディングス社長・新浪剛史さんが、定年と転職に関する新しい考え方を披歴した。

※オンライン開催。テーマは「コロナ危機を越えて~転換期における日本の課題と企業経営者の責務~」。

この考え方は「45歳定年制」発言と呼ばれ、ネットや新聞等で大きく報道されたので、ご存じの人も多いだろう。

目次

「45歳以上の正社員は全員転職すべきだ」と発言

メディアで報道された新浪さんの発言は次のようなものだ。

【新浪さんの発言 その1】

|

新浪さんは「日本が三流国に落ちていかないように、どう変わるべきか?」を議論している際にこれらの発言をしたそうだ。

しかし、日本が三流国にならないために “45歳で退職しろ” と言われても、多くの給与生活者は「無茶苦茶だ」「無理難題だ」と思うだろう。反論が殺到したのは当然である。

ネット上の反論などを受けて、新浪さんは翌日の記者会見で

【新浪さんの発言 その2】

|

と説明し直している。

正社員の生涯賃金を半分にする大改革

わたしも新浪さんが言うとおり、新浪さんの主張は「首切りをするということでは全くない」と思う。「定年」「退職」「転職」と「首切り」は言葉の意味が全く違うから。

しかし「45歳の節目」で退職・転職するという選択は、多くの正社員にとって「馬鹿げていて非現実的」と思えるものだ。

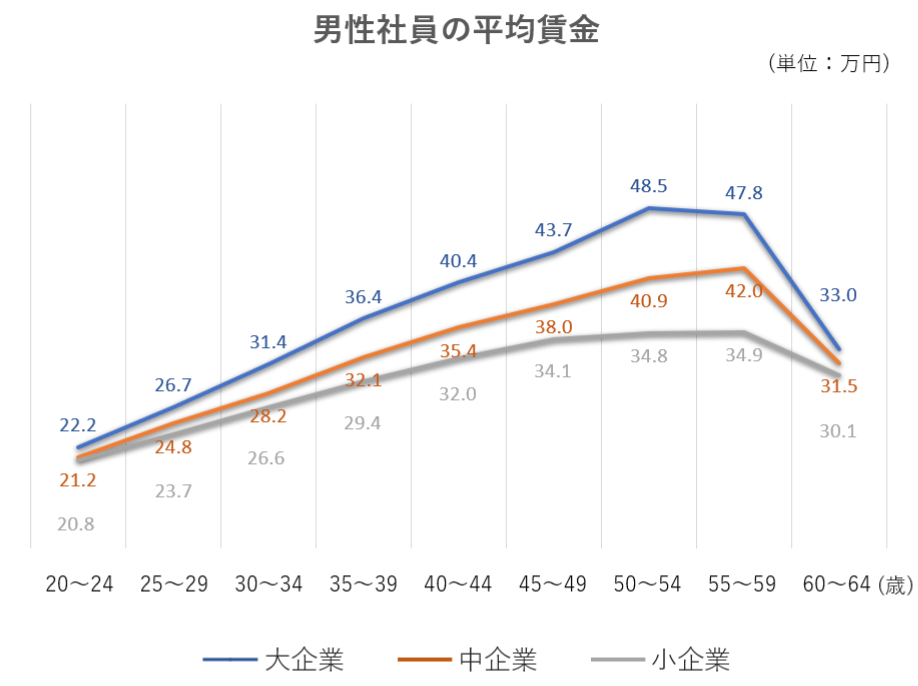

なぜなら正社員の賃金カーブのピークは40代後半から50代前半なので、45歳で辞めてしまうと最高額の賃金を受け取れなくなってしまうのだ(下表)。

しかも、グラフの数字を基に正社員の生涯賃金を計算したところ、23歳から45歳までの約23年間の給与収入と、45歳以降の約15年間の給与収入はほぼ同じということも分かった。

大卒社員の場合、45歳定年制の生涯賃金は60歳定年制の約半分※しかない。賃金体系が変わらないとすれば、45歳定年制とは「正社員の生涯賃金を半分にしてしまう大改革」でもある!

※大卒の場合、45歳までの賃金が60歳までの賃金に占める割合は、大企業が約50.4%、中企業が約51.3%、小企業が約53.4%(グラフのデータを基に算出)。

ただし高年齢者雇用安定法8条には「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。」という条文がある。そのため45歳定年制は、法律が変わらない限り実施することは不可能である。

少なくない数の人が年収245万円の非正規に…

新浪社長は「成長産業への人材移動」「転職のチャンスも十分ある」「スタートアップ企業に行くとか、社会がいろいろなオプションを提供できる仕組みを作るべきだ」と発言している。

それでは45歳以上の正社員が一斉に転職活動をしたら、結果はどうなるのだろうか? 筆者の予想は次のとおりだ。

まずキャリアが評価され、元の会社や転職先でも高報酬の正社員でいられる人、事業の立ち上げに成功した人、十分な資産形成ができており副収入を得ている人などは収入が変わらない。しかしそれ以外の人は再び正社員になれたとしても、収入がかなり減ってしまうに違いない※。

※グラフのデータを基に計算したら、中企業では約1千万円減、小企業なら約2千万円減だった。

さらに「頑張ってハローワークで求職したのに就職できなかった」という人は非正規(契約社員、派遣社員やアルバイト)で働くことになりそうだが、厚生労働省の調査によると、同年齢男性の非正規の平均賃金は245万円程度しかない(厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要 雇用形態別」より)。

したがって45歳で正社員が一斉に転職すると、少なくない数の人が平均年収245万円程度の非正規社員として働くことになるだろう。

中には再就職がかなわずリタイアし、家族の収入に依存したり生活保護を受けたりする人も出てくるかもしれない。

ちなみに大企業の正社員が転職して年収245万円の非正規社員になった場合、45~60歳までの賃金は半分以上(約56.3%)も減ってしまう※。

※45~60歳の間の賃金総額は約8690万円[正社員]から約3797万円[非正規]に減少する。正社員の賃金はグラフのデータを使用した。

45歳以上の正社員がいなくなると、将来も人件費は「横ばい」

以上の事実を経営者の視点から見てみよう。

大企業の45~60歳の正社員が転職し、若年正社員や非正規社員に置き換わった場合、賃金はだいたい30~56%くらい低下する(表1)。

| (大企業の)45~60歳の正社員の平均賃金 | 約47万円/月 | 100% |

| (大企業の)23~44歳の正社員の平均賃金 | 約33万円/月 | 約30%減 |

| 45歳の非正規社員の賃金(年収245万円) | 約20万円/月 | 約56%減 |

※厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要 企業規模別」「令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概要 雇用形態別」のデータを基に、筆者が計算した。

表1の数字は「当たり前だ」というご指摘も多いと思う。それでは表2、3はどうだろうか。

これらは筆者が(表1の数字を使って)一般的な職場の非管理職社員の人件費を試算したものである。

| 大企業の45~60歳の正社員 | 1人 | 約47万円/月 |

| 大企業の23~44歳の正社員 | 2人 | 約66万円/月 |

| 非正規社員(年収 約245万円) | 1人 | 約20万円/月 |

| 合 計 | 4人 | 約133万円/月 |

| 大企業の23~44歳の正社員 | 2人 | 約66万円/月 |

| 非正規社員(年収 約394万円) | 2人 | 約66万円/月 |

| 合 計 | 4人 | 約132万円/月 |

45歳以上の正社員がいなければ同一労働同一賃金がさらに進んでも人件費が上昇しない点に注目していただきたい。

おそらく大企業の経営者は今後、低所得者の賃金が引き上げられたり、同一労働同一賃金の原則が徹底されたりした場合に、収支をトントンにしたいのではないだろうか。そうするためには45歳以上で、かつ非管理職の正社員にはみんな転職してもらう必要があるのだ。

筆者は、これが「45歳定年制」発言のホンネと思っている。

ただし先程も述べたとおり、高年齢者雇用安定法8条には「定年は、六十歳を下回ることができない。」と書いてある。だから45歳定年制におびえる必要はない………………と言いたいところだが、実は新浪さんは、政府の経済財政諮問会議の議員なのだ。

経済財政諮問会議の議員は10人しかいない。したがって新浪さんの「定年と転職に関する新しい考え方」が、将来、我が国の「骨太の方針」に盛り込まれる可能性は高いと筆者は見ている。

(次回につづく)