大手塾が教えてくれない「本当の模試の使い方」

「模試は必ず解き直しましょう」

中学受験塾の講師は皆、口を揃えてこう言う。どの塾でも、模試の解き直しの重要性は繰り返し説かれる。

しかし、実際にそれをきちんと実行している家庭が、どれほどあるだろうか。多くの家庭が「偏差値は上がった?」「判定はA?B?」と、数値だけを見て終わってしまっている。

「模試は学力向上につながる最高の教材です。偏差値や合格判定を測るだけのテストだと思っているなら、それは非常にもったいない」。そう語るのは、中学受験ブロガーのゆずぱ氏だ。

ゆずぱ氏は、わが子の中学受験をきっかけに、まったく知識のないところから親子で挑戦。偏差値25からのスタートだったわが子を、最終的には偏差値60以上の志望校に合格させた。本連載では模試の有効活用について掘り下げていく。連載全3回の第1回。

目次

見落とされがちな、模試の「もう1つの役割」

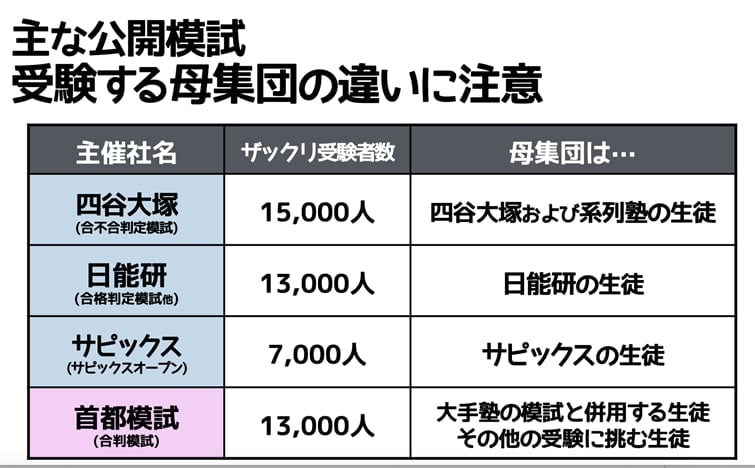

中学受験の模試は、たとえば関東圏では大手4社が実施しており、模試によって母集団や学校の偏差値が異なります。開成中学の場合、四谷大塚だと偏差値72が合格ラインですが、サピックスの場合は偏差値68が合格ラインです(2025年4月1日時点)。

出題される問題もサピックスの模試は難易度が高く、四谷大塚や日能研は標準的、首都圏模試は比較的簡単な問題が出題されます。

ここまでは多くの方が認識していると思います。SNSなどでも「サピックス模試で偏差値60を超えた!」「この学校の合格ラインは四谷大塚模試で55らしい」なんて書き込みを頻繁に見かけます。

判定やわが子の偏差値が気になる親御さんも多いと思います。

しかし、こうした「判定機能」は模試の役割の半分に過ぎません。もっと大事な模試の役割、それは「学習のための教材」です。

模試は幅広い受験生を対象に、偏差値をできるだけ正確に測ることを目的に設計されています。だからこそ、奇問・難問は出題されにくく、標準から応用レベルで、きちんと理解していれば解ける質の高い問題が中心になります。

つまり、どの受験生も解けるようになるべき良問揃いなのです。

私はこの点に強い魅力を感じています。模試を受けっぱなしにするのではなく、「学習のための教材」として復習してこそ価値が出るのです。