「模試は学力向上につながる最高の教材だ」著名中受ブロガーが教える教科別「模試の使い倒し法」

「模試は必ず解き直しましょう」

中学受験塾の講師は皆、口を揃えてこう言う。どの塾でも、模試の解き直しの重要性は繰り返し説かれる。

しかし、実際にそれをきちんと実行している家庭が、どれほどあるだろうか。多くの家庭が「偏差値は上がった?」「判定はA?B?」と、数値だけを見て終わってしまっている。

「模試は学力向上につながる最高の教材です。偏差値や合格判定を測るだけのテストだと思っているなら、それは非常にもったいない」。そう語るのは、中学受験ブロガーのゆずぱ氏だ。

ゆずぱ氏は、わが子の中学受験をきっかけに、まったく知識のないところから親子で挑戦。偏差値25からのスタートだったわが子を、最終的には偏差値60以上の志望校に合格させた。本連載では模試の有効活用について掘り下げていく。連載全3回の第2回。

目次

正答率は「自分に必要な問題」を見極めるレーダー

模試の復習では、すべての問題をまんべんなく見直す必要はありません。

むしろ、「どの問題を優先して復習するか」を目指す偏差値に応じて取捨選択することが、効率的な学習につながります。

公開模試では、各問題の正答率がデータとして公開されます。この正答率をもとに、「自分がどこまで解けるようになるべきか」のラインを設定するのです。

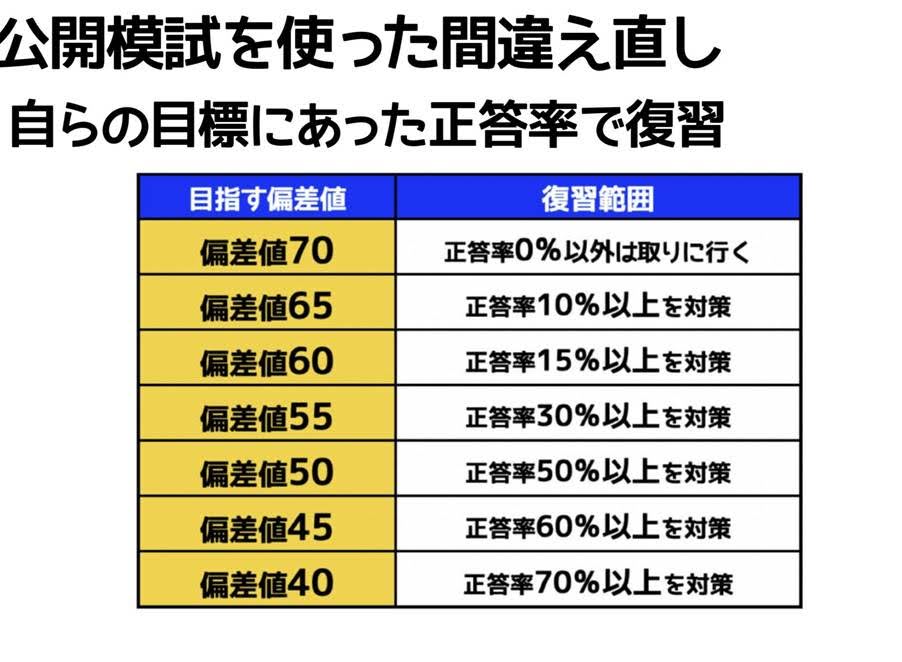

わが家では下図を指標に復習の線引きをしていました。

たとえば、お子さんが偏差値65の学校を目指しているとします。

この場合、復習すべきなのは「正答率10%以上の問題」です。つまり、受験者のうち1割以上が正解している問題は、取りにいくべきラインにあるということ。逆に、正答率5%のような超難問は、その時点ではまだ手を出す必要はありません。

目標が偏差値50であれば、復習の対象は「正答率50%以上」の問題になります。全体の半分が正解しているということは、そこが基礎力の土台。ここを確実に押さえることが、点数の安定につながります。

こうして、志望校のレベルや現在の学力に合わせて「自分が取りにいくべき問題の範囲」を線引きすることで、復習に無駄がなくなります。「今の実力で何を解けるようになるべきか」が数字で見えるのは、模試ならではの強みです。