法改正が追い風に!地震倒壊ゼロのSE構法で飛躍する株式会社エヌ・シー・エヌ(7057)

“SE構法”という独自技術で、木造住宅の常識を覆す株式会社エヌ・シー・エヌ(7057)。2025年3月期決算では経常利益が前期比5倍超と大幅な増益を記録し、グループ各社の黒字化や法改正を追い風に、さらなる成長軌道に入りました。

耐震性能や省エネ性能への関心が高まる中、同社の技術とビジネスモデルには大きな注目が集まっています。今回は、エヌ・シー・エヌの成長を支える事業の強みや今後の展望について解説します。

この記事とあわせて、動画でも詳しくご覧いただけます。

記事のポイント

- 地震倒壊ゼロの実績!独自技術「SE構法」で差別化された木造建築モデル

- グループ企業の再建・連携が奏功、2025年3月期は経常利益が5倍超に拡大

- 2025年の建築基準法改正で“安全性能”への需要が急拡大、新成長フェーズへ突入

目次

創業の原点は阪神・淡路大震災の教訓

エヌ・シー・エヌは1996年12月、「日本に安心・安全な木造住宅を提供する」ことを目的に設立されました。

創業のきっかけは、1995年の阪神・淡路大震災。現場で救援活動に参加していた同社社長の田鎖郁男氏は、倒壊した木造住宅の多くが、構造的な裏付けなく建てられていた事実に大きな危機感を覚えたといいます。そしてエヌ・シー・エヌ設立以降、約30年にわたり「日本に安心・安全な木構造を普及させる」「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる」という2つの目標を掲げて歩んできました。

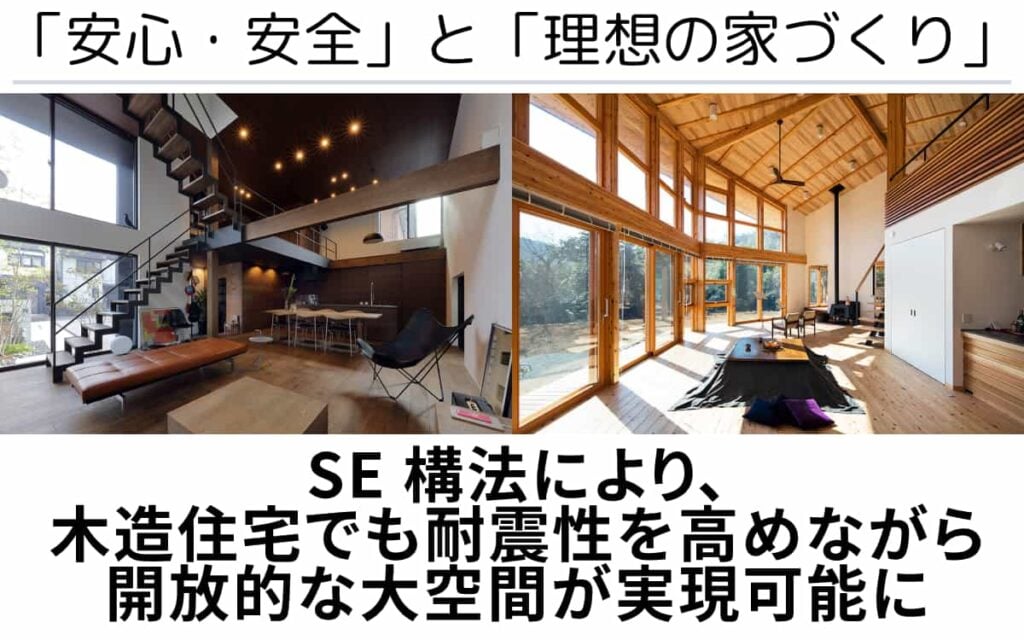

エヌ・シー・エヌを特徴づけるのが、独自開発の耐震構法「SE構法(Safety Engineering構法)」。従来の木造建築技術では不可能とされてきた自由度の高い空間設計と、高い耐震性能の両方を可能にし、これにより「安心・安全」と「理想の家づくり」が両立できます。

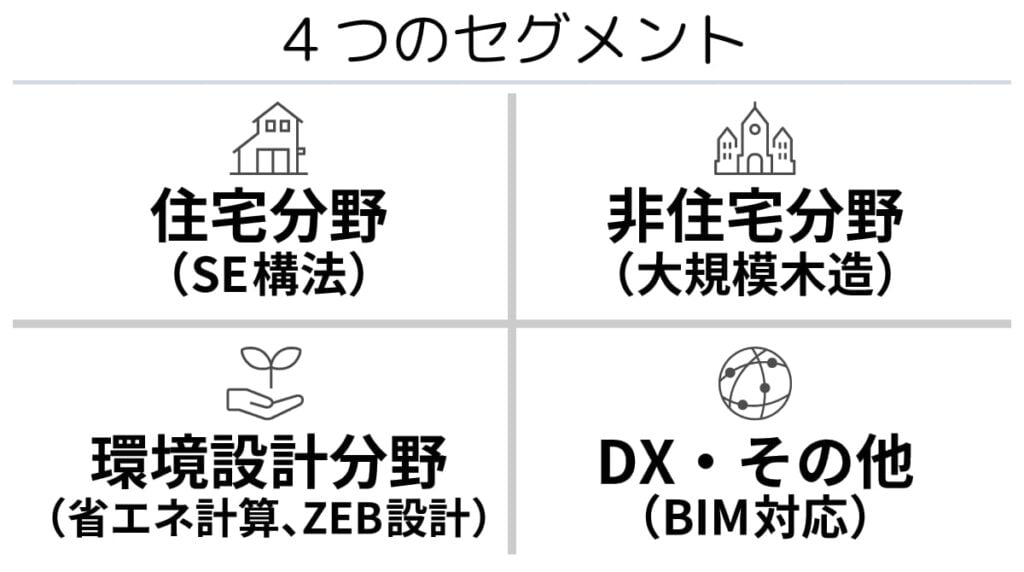

エヌ・シー・エヌの事業は、全国の登録施工店にSE構法の住宅を提供する「住宅分野」を中心に、「大規模木造建築(非住宅)分野」「環境設計分野」「DX・その他の分野」の4つで構成されています。

SE構法を軸に、木造建築に関する幅広い情報・ソリューションを提供するプラットフォームを運営しているのが、他社に真似できないエヌ・シー・エヌの強みといえます。全国のハウスメーカーや工務店を通じて、SE構法が施された耐震性に優れた木造住宅をお客様に届ける「BtoBtoC」のビジネスモデルと見ることもできます。

業界の常識を変える 倒壊ゼロのSE構法とは?

エヌ・シー・エヌが提供する「SE構法」は、木造住宅における構造性能とデザイン自由度の両立を可能にする、業界でも稀有な技術です。一般的な木造住宅では、地震に備えるために多くの耐力壁を必要とし、間取りや空間設計に制約が生じることが少なくありません。一方で、SE構法では、鉄骨造や鉄筋コンクリート造で採用される「ラーメン構造」の考え方を木造に応用し、強靭な骨組みによって大空間と高い耐震性を実現しています。

前提となるのが「構造計算」です。エヌ・シー・エヌでは、すべてのSE構法住宅において構造計算を実施し、科学的な裏付けに基づいた設計・施工を行います。また、主要構造材には品質にばらつきの少ない集成材を使用し、接合部には専用の金物を採用することで、木造でありながら高い剛性を確保しています。

こうした技術力の結晶ともいえるSE構法は、1997年のリリース以降、全国で3万棟以上の施工実績を誇ります。さらに、設立から約30年の間に日本では新潟中越地震、東日本大震災、熊本地震などの大きな震災が発生していますが、「SE構法が採用された木造住宅の倒壊被害はゼロ」という驚くべき事実があります。この実績こそが、SE構法の信頼性を裏付けているといえるでしょう。

エヌ・シー・エヌは、この高性能な構法を広く展開するため「登録施工店制度」を採用。施工には技術講習を受けた認定業者のみが携わる仕組みとなっており、2025年3月末時点で全国621社が登録されています。大手ハウスメーカーとは異なる、地域に根ざした工務店による施工体制は、土地の風土や気候を熟知した住宅供給を可能にし、地域社会との共生にも寄与しています。

エヌ・シー・エヌは、建て主と地域工務店の間に立ち、高性能な高い性能を引き出す構造設計と資材供給を一貫して提供することで、いわば“木造建築のインフラ”としての役割を果たしています。この仕組みによって、個々の工務店が「大手と遜色ない耐震性能の住宅」を実現できるようになり、日本全国に安心・安全な木造住宅を届けることが可能となっているのです。

増収増益!グループ全体でつかんだ成長の好循環

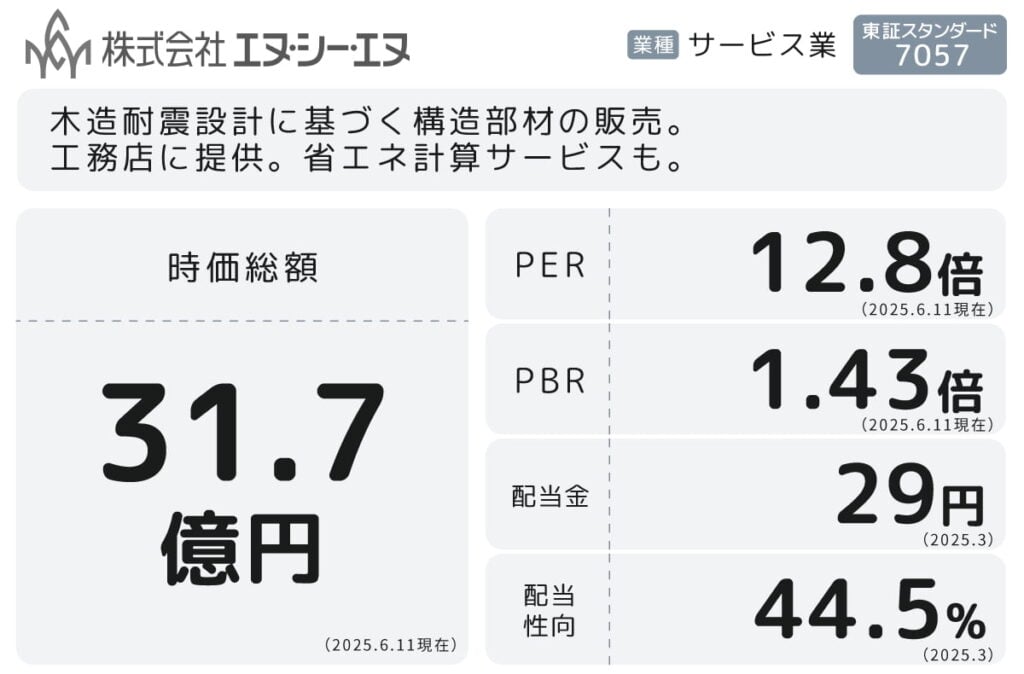

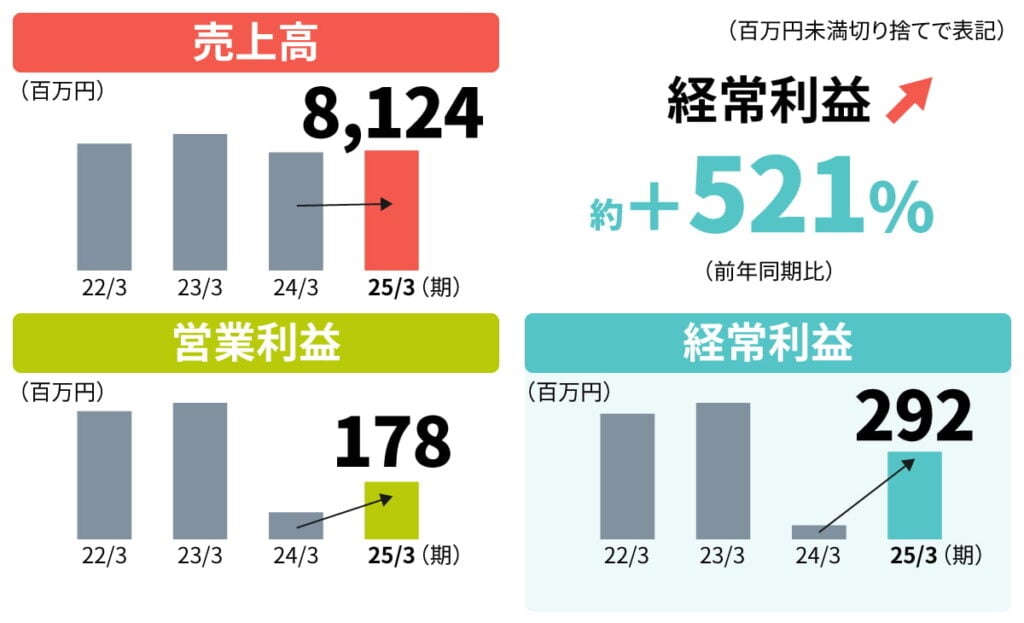

2025年3月期、エヌ・シー・エヌの業績は大きく飛躍しました。売上高は前期比2.1%増の81億円と微増にとどまったものの、営業利益は114%増、経常利益にいたっては前期の5倍超となる2.92億円を達成しました。

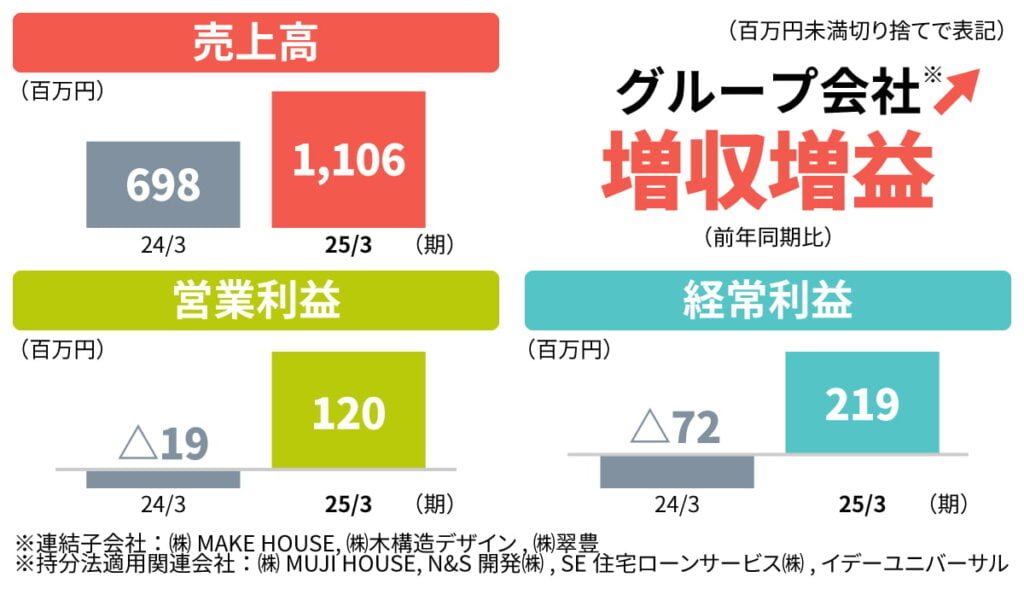

この背景には、グループ企業の業績改善が大きく貢献しています。たとえば、大阪万博関連の大型案件を手がけた「翠豊」は大幅な増収を達成。無印良品との合弁会社「MUJI HOUSE」も順調に成長し、住宅ブランドの浸透が進みました。また、「SANU」との新事業でサブスク型セカンドハウスという新しいライフスタイル市場への参入も果たしています。

エヌ・シー・エヌはSANUのような革新的なライフスタイル提案から、無印良品の家まで、従来の住宅概念を超えた木造建築の可能性を多角的に広げています。こうしたグループ全体のシナジー効果が数字に表れたといえるでしょう。なお、2026年3月期は売上高90億円、営業利益2.94億円と、引き続き2ケタ成長の見通しが発表されています。

“建築基準法改正”が追い風!SE構法の需要が急増へ

2025年4月、木造住宅に関する建築基準法が大きく見直され、これまで構造計算が不要だった2階建ての木造住宅にも、安全性の証明が求められるようになりました。さらに、2026年4月には、壁量基準が厳格化される予定となっています。

この制度変更は、エヌ・シー・エヌにとってまさに追い風。SE構法はもともと構造計算を前提とした工法であり、法改正によってその優位性がより際立つかたちとなりました。加えて、同社が2025年4月に評定取得した「SE構法Ver.3」は、従来の約1.57倍の壁倍率を持つ耐力壁「G-BOARD」を採用。耐震性を確保しながら、開放的な間取りを実現できる点も高く評価されています。

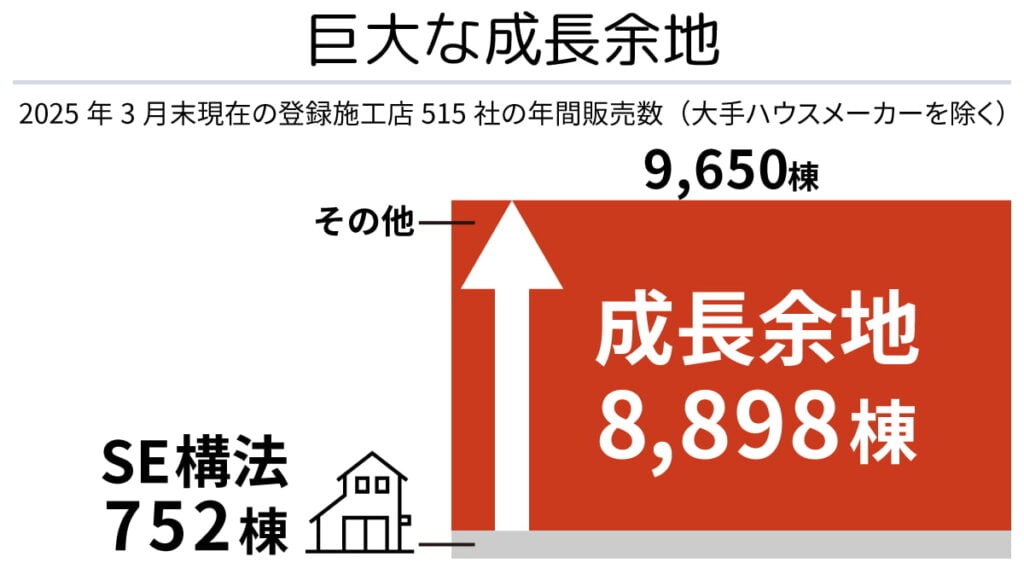

さらに注目すべきは市場の成長余地です。現在、エヌ・シー・エヌの登録施工店が手がける年間9,650棟のうち、SE構法を採用しているのはわずか752棟。つまり、8,898棟もの“未開拓ゾーン”が存在しています。今後、耐震性を重視する施主のニーズが増えるにつれ、SE構法の採用拡大は確実に進むと見られています。

「日本の家を100%耐震に」木造建築の未来を支える企業へ

エヌ・シー・エヌは現在、SE構法を軸に「木造建築プラットフォーム」としての展開を進めています。構造設計、省エネ設計、BIM(建築情報モデリング)、資材供給までをワンストップで提供し、登録施工店のビジネス支援と住宅品質の底上げを同時に実現しています。

非住宅分野では、MUJI HOUSEと連携した大規模木造建築で「ZEB」認証を取得するなど、省エネ・環境性能でも高い評価を獲得。耐力壁に採用されている「G-BOARD」は、木質廃材を100%再利用したリサイクル素材で、環境配慮の面でも優れた特長を持ちます。

さらに、株主還元にも積極的で、配当性向40%を基準とした安定配当を継続中。2026年3月期は年間31円の配当を予定しています。技術力と施工店ネットワーク、時流に即した法制度対応力を兼ね備えるエヌ・シー・エヌは、今後ますます存在感を高めていく企業といえるでしょう。