まずは電子メールの整備から…元IHI社員、地元の町工場を買収! 会社を急速アップデートし、コーヒーミルを開発

三戸政和氏著の『サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい』(講談社)が出版されたのは2018年のことだ。大企業のビジネスパーソンとして身に着けたスキルは、事業継承などにおいての大きな武器になると力説した同書は、働く人たちに新たな「選択肢」を提案し、シリーズ累計で20万部のベストセラーとなった。連載「300万円で小さな会社を買ったサラリーマンたち」では、事業継承者たちのその後を追う。第4回は地元の町工場を個人買収した元大手メーカーの男性だ――。

*本稿は三戸政和氏監修のもと、編集部でインタビューを実施したもの。

事業承継にもさまざまな形があるが、山下公彦さんほど絵になるのは珍しいのではないだろうか。

山下さんは大学院を卒業後、総合重工業メーカー大手のIHIに就職。航空宇宙事業に携わり、約30年間の会社員生活を過ごし、早期退職制度を利用して55歳で退職した。次のキャリアとして選択したのが自らの故郷である石川県加賀市での事業承継だった。

「家庭の事情もあり、石川県に拠点が欲しいと考えていました。IHIでは石川県で働くことが難しく、それならば自由度の高い経営者という働き方を石川県で実現したいという考えが頭に浮かびました」

地元UターンM&Aで見つけた町工場

そんな山下さんは、石川県の事業継承・引継ぎ支援センターを通じて新家製作所に出会った。金属加工業を営む昔ながらの町工場だ。規模は違えど山下さんが培ってきたモノづくりの知見を生かせる適材適所の事業承継だった。

新家製作所の事情としても山下さんの事業承継は渡りに船だった。

前社長が死去し、後継者不在という問題に直面していたところに現れたのが山下さんだったからだ。山下さんがいなければひとつの町工場がなくなってしまっていた可能性もある。消えそうになっていた事業の灯を山下さんが引き継いだ。

「自分は大企業でこれまでのキャリアを過ごしてきましたが、中小企業が私たちの仕事を支えてくれていることを日々実感していました。少しでも中小企業のお役に立てるのなら、そういった時間の使い方も良いのかなと思いました」

Uターンして経営者へ、しかも跡継ぎ不在の町工場の事業承継。

山下さんの事業承継のインパクトは、日本経済新聞や石川テレビなど各種メディアで取り上げられている。

もちろん話題性だけでなく、経営者としての実績もしっかりと積み上げている。3期目となる今年度の上期の売上高は前期比5割増を見込んでいる。従業員も引継ぎ時の11人から19人へと増加した。

「事業再構築補助金をいただき、石川県内の補助金制度もフル活用するなどして設備投資を図りました。昭和の時代から使用していた機械を入れ替えて、時代に即した新しい仕事ができる環境を整えました」

設備投資はこれから受注が増えるであろう建機分野の需要に対応した形で実施し、実際に売り上げに直結している。このほかにも各種データの見える化に取り組むなど、山下さんは経営の手腕を発揮している。

しかし、順風満帆に見える山下さんにも、これまでに「これは厳しい。本当にやれるのだろうか」と思う瞬間があったという。

長年ものづくりの現場に立っていた山下さんだが、経営者には経営者の艱難辛苦(かんなんしんく)があったのだ――。

ハードルは大きすぎる負債

山下さんが新家製作所を引き継ぐまでには、大きくふたつのハードルがあった。

一点目は、新家製作所の株式を買う工程。もっともこの工程は山下さんに限らず、どの事業承継でも必要な工程となる。

「株式の取得に関しては、公庫から借りる資金によって賄うことにしました。ただ個人で借りられる額なので、金額はそこまで大きくはないんです」

大きなハードルとなったのが借入金への対応だ。

山下さんが事業を引き継ぐ前に新家製作所には約5000万円の負債があったという。

山下さんが事業オーナーとなった場合に、この負債をどのように扱うのかが大きな焦点となったのである。

「引継ぎ前でも、新家製作所は毎年600万円から700万円の事業利益を出していました。しかし、その規模の事業利益としては大きすぎる負債も抱えていました。法人の借金を経営者保証として私が引き継ぐこともできました。しかし、その判断を下すのは厳しかったのです」

事業承継後、社長になると同時に、負債もついてくる。これではスタートから不安な経営が続くのは目に見えている。

そこで山下さんが活用したのが事業承継特別保証制度だった。

「事業承継特別保証制度は2020年4月にスタートした制度で、負債を経営者保証にせずに事業承継を可能とする制度です。関係各所と連携を取って、負債の問題もクリアしました」

結果的に山下さんは自己資金からの支払いも発生させず、リスクも抑える形で事業を承継することができたのだ。

「事業承継が完了するまでに1年強の期間を要しました。事業承継特別保証制度が始まって間もなかったときに利用したこともあり、話がまとまるまでの期間が長期化したのです」

「借入金の件もそうですが、事業承継のハードな面は、長年の事業で生じてしまった重たい部分と向き合わなければならないことです。これは歴史がある会社を買うケースであればあるほど、こうした傾向が強まると思います」

メールすら整備されていなかった買収先工場

新家製作所は1966年に株式会社としての歴史をスタートさせている。

つまり半世紀以上の歴史があり、そこで培われてきた仕事の中にも「ハードな面」は存在していた。

「そのひとつとして、昔からの慣習で受注している採算割れの仕事があった点が挙げられます。中には1つの部品の作成を50円で受注しているケースもありました」

果たして、そうした受注の何が問題だったのか。

「売上単価が50円だとしても、数百個、数千個単位であれば利益が出せます。しかし、数十個単位では赤字が出ます。以前はたくさん発注をいただいていたのかもしれませんが、個数が減ってしまっても単価は変わらないままという案件が多数見つかりました」

そこで山下さんの改革が始まった。

「出す側もよくわかっていない、受ける側もよくわかっていない仕事」と山下さんが定義した案件を、実際に適正価格になるように新たな見積もりを組みなおしたのだ。

だが、変わらず発注してくれる企業は少なくなかった。それでも山下さんは諦めなかった。

「ほかにも、IT化が圧倒的に遅れている点にメスを入れました。前職のIHIのような大手企業であれば、当たり前に導入されているITが導入されていないのです。何も難しいツールではありません。顧客とメールでやり取りする環境も整っていませんでしたから」

現在、山下さんはこうしたこの一つ一つの判断を下し、現代的な企業にアップデートを図っている。

「現在は、紹介仕事や人手不足などの理由で閉じることになった鉄工所から仕事を引き継ぐなどして仕事が回っています。しかし、裏を返すと自社での営業を展開できていないとも言える。今後は営業活動にも力を入れていきたいです」

大手企業から中小企業の社長へ。最大の醍醐味は…

IHI時代とは全く違った生活をしている山下さんだが、経営者としての仕事は非常に充実しているという。

「サラリーマンは、原則決められた部署や役割の中でしか動くことができません。そのため、仕事の中でもどかしい思いをすることが少なからずありました。経営者は自分で責任を取りさえすれば後は自由です。意思決定のストレスがない点は精神的にすごく良いと思います」

いま、重たい部分を変えていきながら、山下さんは新たな挑戦を進めている。

それが BtoC 商品の開発だ。

「町工場は BtoB が基本のビジネスですが、これでは収益性に限界があります。そんな課題を克服するために自社商品を開発し、新たな収益を生み出すためのプロジェクトを進めています」

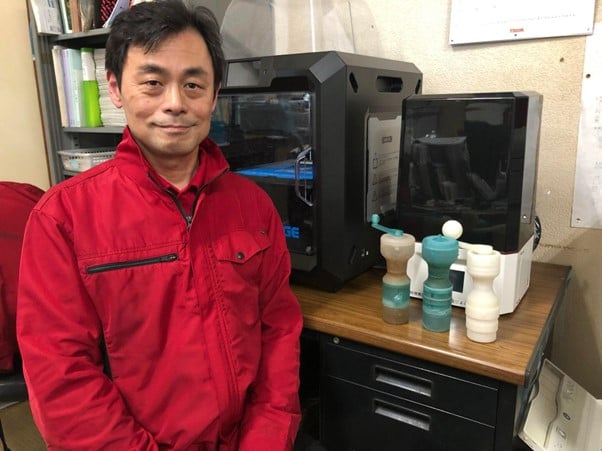

「現在、コーヒーミルの開発を進めています。日々の業務に追われて開発はゆっくり進んでいる状態ですが、絶対に商品化まで実現したいです」

そして、コーヒーミルの設計をしているのは山下さんの前職の同期。サラリーマン時代の経験があるからこその関係性だ。

山下さんに「サラリーマンが会社を買う」選択肢は勧められるか最後に聞いてみた。

「ぜひ勧めたいですね。すでにある事業に対し、サラリーマン時代の経験を乗せられれば、事業承継のメリットは大きいからです。経験を生かせる事業を見つけることができれば、経営者として力を発揮できる人は多くいるはずです」

これまで所属していた大企業とのギャップ、半世紀以上の歴史ある企業で経営する重み、そして新たな挑戦。

もちろん責任や重圧もあるだろうが、地元石川に帰り「会社を買った」山下さんは今、充実の日々を過ごしている。

三戸政和氏のコメント

石川さんのようにつぶれそうな町工場を引き継ぎ、大企業で経験したノウハウを注入することは、地元の雇用促進にもつながっています。

また、東京でバリバリ働いていた石川さんが地元に戻ることで、大都市に集中していた貴重な人材や経験値が、各地域に分散されることもUターン事業承継のメリットです。

それだけではなく、製品別の利益率を精査して、赤字製品からは撤退するなどポートフォリオ組み直すという作業は、通常の企業であれば当たり前の作業ですが、中小企業では馴れ合いの中でビジネスを行っていることから、このようなしがらみを断ち切れないというケースも多くあります。

これを、第三者が事業承継して、赤字製品(事業含む)などから撤退するだけでも、利益体質にもっていくことが可能となります。

新設された事業承継特別保証制度は、中小企業が抱えている個人保証問題(親子承継や第三者承継の大きな壁となり廃業の理由となっている)を解決する手段として、とても有効です。

このように、大廃業時代に向け、国や地方自治体等が、かなり前向きに事業承継対応を進め始めていますので、ぜひ皆さんもチャレンジし、日本の中小企業を復活させていただきたいと思います。