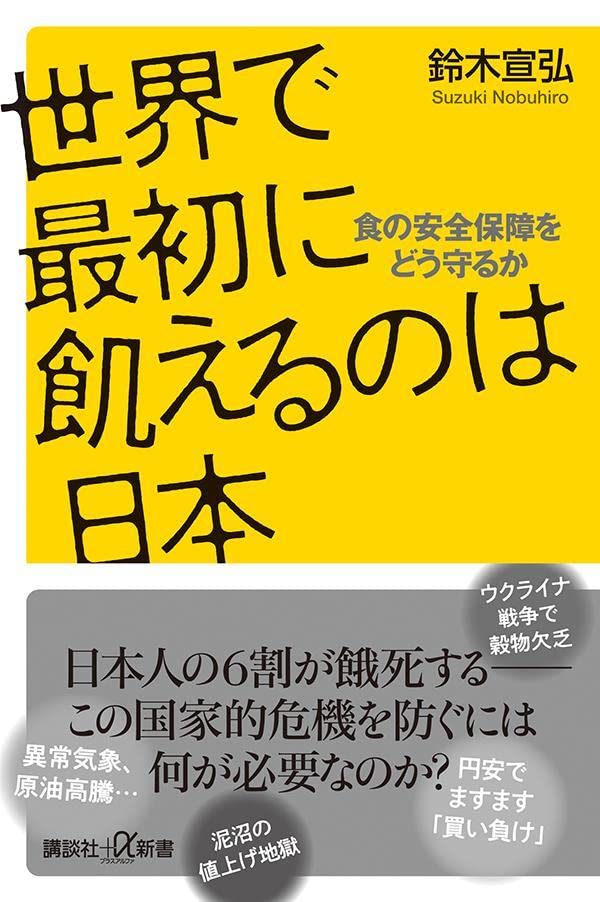

もうすぐ三食イモに、ゴルフ場をイモ畑に…国民は知らない「世界で最初に餓えるのは日本」という真実

もし世界的な食料危機が起き、日本への食料品の輸入が途絶えたらどうなるのか。東京大学大学院農学生命科学研究科教授で食料安全保障推進財団理事長の鈴木宣弘氏は、「農水省は『一日三食イモになる』と予測している」と話す。かつて食料自給率100%だった日本はいかにして食料自給率後進国に陥り、「世界で最も早く飢える国」となったのか――。全4回中の2回目。

※本稿は鈴木宣弘著『世界で最初に飢えるのは日本』(講談社)から抜粋・編集したものです

第1回:国民が餓死することに…衝撃の真実!岸田外相時代に結んだ日本農業”アメリカ奴隷契約”の中身「これは人災だ!」

「食料自給率100%」の日本を変えたアメリカの食料戦略

日本の食料自給率が低下してきたのは、アメリカの食料戦略の結果という面が大きい。第二次大戦後、食料難に苦しむ日本では、アメリカ産の農産物に対する強いニーズがあった。一方のアメリカでは、戦後、食料供給が過剰となり、余剰作物に悩んでいた。そのため、日本がアメリカの余剰在庫のはけ口として使われたのである。

戦後早い段階で、大豆、飼料用トウモロコシについては、実質的に関税撤廃がなされた。また、小麦については、輸入割当制といって、輸入数量の上限を設ける制度が、形式上残ってはいたが、実際には大量の輸入を受け入れていた。そうした品目では、輸入の急増により、国内生産が加速度的に減少することになる。

小麦、大豆、飼料用トウモロコシの輸入依存度が、それぞれ86パーセント、94パーセント、100パーセントにも達しているのは、こうした経緯によって、貿易自由化が行われたことが理由である。

伝統的な日本社会では、食料は100パーセント自給できていた。そもそも「鎖国」が成り立っていたのは、食料を自給できていたからである。作家の石川英輔氏の説によると、江戸時代の日本は、生活に使う物資やエネルギーのほぼすべてを植物資源でまかなっていたという。

鎖国政策によって、資源の輸出入がなかったため、日本ではさまざまな工夫により、再生可能な植物資源を活用する独自の循環型社会を築き上げた。植物は太陽エネルギーとCO2、土、水があれば成長する。その意味で、江戸時代の日本社会は太陽エネルギーに支えられていたとも言える。

この江戸時代の物質循環の仕組みは、当時日本を訪れたヨーロッパ人を驚嘆させたという。リービッヒ(1803‐1873)は植物の生育に関する窒素・リン酸・カリウムの三要素説、リービッヒの最小律などを提唱し、化学肥料を生み出したことで、「農芸化学の父」とも呼ばれている。

そのリービッヒは、スイス人のマロンが日本から帰国した際の報告に接し、「日本の農業の基本は、土壌から収穫物に持ち出した全植物栄養分を完全に償還することにある」と、きわめて的確に表現している。

昔の人は、「三里四方の食によれば病知らず」と言っていた。三里とは約12キロメートルだが、それほど身近な地域で栽培された野菜を食べていれば、健康で長生きできる、という意味である。

場所によっては「四里四方」「五里四方」などとも言われ、地域によって野菜の移動距離に違いがあったという。それくらい、日本では食と社会のあり方が一体化し、地場の食料を地産地消するシステムが機能していたと考えられる。

「一日三食全部イモ」を本気で検討する農水省

2022年4月19日に放送された、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」は衝撃的な内容だった。有事に食料輸入がストップした場合、日本の食卓がどうなるかを農水省が示しているが、それに基づいて、三食がイモ中心という食事を再現して放送したのである。

実際に食料危機が勃発した場合、政府は本気で「イモを植えて凌ぐ」つもりのようだ。ただ、現状、日本の農家はイモばかり作っているわけではない。そのため、危機が勃発してから改めてイモを植えることになる。

その際には、普通の畑だけではなく、小学校の校庭とか、ゴルフ場の芝生をはがしてイモを植えるという計画のようだ。とにかく日本中にイモを植えて、三食それで凌ぐという、まるで戦時中の再来のようなことが、農水省の『食料・農業・農村白書』に書いてあるのだ。これが「有事の備え」とは、甚だ心もとない。

なぜ、こんな考え方がまかり通ってしまうのだろうか。その根底には、政府の食料自給率に対する考え方がある。いまの政府には、食料自給率を上げるつもりがない。むしろ、自給率はゼロでもいいので、その代わりに、「自給力」さえあればいいのだという。

つまり、いざという時に、ゴルフ場にイモを植えて、一時的に食料を増産可能な「自給力」さえあれば、危機にも十分対応できる、などと、勇ましいことを言う人が増えているのだ。

平時の食料自給率を上げるためには、農家を保護しなければならない。だが、農家を「過保護」にしてしまうと、一つ一つの農家は小規模で弱いままになってしまう。農業を「過保護」にして、食料自給率を上げたところで、非効率な農業が残ってしまうと弊害も大きい。そうなってしまうよりは、生産力のある強い農家が残っていって、かつ、食料危機も凌げるのが理想だ。政府はこのように考えているわけだ。

それもまた一つの考え方ではあるだろう。だが、その結果、「学校にイモを植えて凌ぐ」というのでは、大昔に返れと言うのと同じだ。食料安全保障の観点で、まともな政策と言えるだろうか。

別の問題もある。もし仮に、平時の自給率がゼロとなった場合、それは国内の農業が絶滅しているということである。その状態でいざ有事となっても、イモの増産すら、もはや容易なことではないだろう。農業が絶滅しているということは、農家もいなくなり、畑は荒れ果てている。イモの作付けを指導する人材も払底しているだろう。

それゆえ、この「自給力」さえあればいいという議論は、完全に破綻しているとしか筆者には思えない。

日本は「世界で最初に飢える国」

食料安全保障上の「有事」、すなわち日本にとっての食料危機とは、外国からの輸入が途絶えてしまう事態だと考えていいだろう。

これまで飽食の時代を過ごしてきた日本人にとって、食料危機と言われても、いまいちピンと来ないかもしれない。ただ、食料危機は、皆さんが考えておられるよりもはるかに容易に発生してしまうのだ。

ウクライナ戦争を見ればわかるように、紛争の発生は、食料輸入が途絶する直接的な要因となる。

また、紛争以外にも、輸入が途絶する事態は考えられる。1973年、アメリカのバッツ農務長官(当時)は、「日本を脅迫するのなら、食料輸出を止めればいい」と豪語した。日本が何らかの貿易戦争に巻き込まれ、一部の食料の対日輸出が止まる可能性は否定できない。

2010年、尖閣諸島沖で海上保安庁が中国漁船に体当たりされ、船長を逮捕したことがきっかけで、中国は日本向けレアアースの禁輸措置を取った。今後こうしたケースで、レアアースでなく食料を止められる可能性も、想定しておかなければならないだろう。

これは単なる絵空事ではない。実際ウクライナ戦争では、ロシアは小麦の輸出を止めて脅しをかけている。また、ロシアとベラルーシは、肥料の原料となるカリウムの輸出も止めた。日本はカリウムをほぼ100パーセント輸入に依存しているが、その日本に対して、非常に効果的な脅しとなっている。

日本政府は早々と対ロシア制裁を決めたが、その報復として、食料や資源の禁輸措置を取られることを、十分検討していたのだろうか。対ロシア制裁によって、食料輸入が減ってしまう分、国内農業の拡大策を取らなければ、国民生活が危機に陥る危険性もある。しかし、政府は一向に自給率を向上させようとはしない。

これは、あまりにも無責任な政策ではないだろうか。アメリカやヨーロッパ諸国は、自国の食料をちゃんと確保したうえで、対ロシア制裁を行っている。一方、それを怠っている日本が、欧米諸国に追従しているのは、口だけ勇ましいことを言っているようにも見えてしまう。その結果、日本国民が飢えることになれば、本末転倒である。

いざという時に、日本人の食料が足りなくなっても、アメリカやヨーロッパが助けてくれるとは限らない。食料危機が発生すれば、アメリカもヨーロッパも、自国の食料確保が最優先となる。そんな状況で、日本にまわす分を確保してくれると思わないほうがいい。

2008年の世界食料危機の際も、世界各国は自国の消費を最優先にして、軒並み輸出停止に踏み切った。2022年の現在、ウクライナ戦争を受けて、インドは小麦の輸出停止に踏み切っている。こうした動きが連鎖すると、日本への食料輸出が滞り、「有事」となる。

日本にとって、食料危機は他人事ではまったくない。それどころか、食料自給率が低い日本は、世界で真っ先に飢える国の一つだということを、きちんと認識すべきである。