第14回 子どもの貧困と高等教育[その1] 親ガチャの真実

![第14回 子どもの貧困と高等教育[その1] 親ガチャの真実](https://mag.minkabu.jp/wp-content/uploads/2022/04/Poverty-and-Education.jpeg)

今回から、高等教育を受けたくても受けられない「子どもの貧困」についてお伝えします。

目次

2021年の流行語大賞「親ガチャ」とは

「親ガチャ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「親ガチャ」とは、親の経済力や社会的資本、知的資本などがそのまま子へと受け継がれ、大きく影響を与えること、および生まれてくる子どもは家庭環境を選ぶことができず、運任せであることを、スマホゲームの「ガチャ」に例えた言葉です。

ちなみに「ガチャ」とは「スマホゲームで抽選くじを引く」という意味※。

※アイテム(武器)を集めて互いにバトルするオンラインゲームなどで、強いアイテムを入手するために抽選くじを引くことを「ガチャ」と呼んでいます。スマホゲームではアプリのインストールとアンインストールを何度も繰り返してガチャを引き直す、いわゆる「リセマラ※」ができますが、人生は一度生まれたらリセットすることはできません。

※リセットマラソンの略。「親ガチャ」という言葉は「自分の努力だけではどうにもならない」ことも意味しています。

子どもの貧困率は13.5%

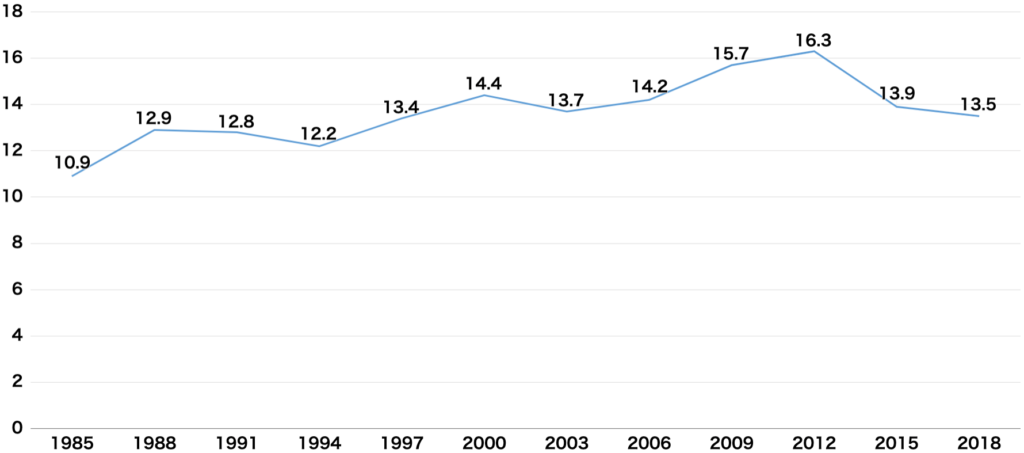

それでは「親ガチャ」の状況にある子どもはどれくらいいるのでしょうか。子どもの貧困状況が分かる指標「子どもの貧困率※」を見てみましょう。

この指標では「17歳以下の相対的貧困※に陥っている子どもがどれくらいいるか」が分かります。

※「相対的貧困」は一定の基準を下回る等価可処分所得しか得ていない状態のこと。「等価可処分所得」は世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割ったものです。

子どもの貧困率は1985年(10.5%)から2012年(16.3%)にかけて上昇傾向にありましたが、2018年には13.5%まで下がっています。

片親だけで子育てすると貧困率は48.1%

「親ガチャ」の実態が分かる指標をもう一つご紹介しましょう。

「子どもがいる現役世帯の貧困率」は、世帯主が18歳以上65歳未満の現役世代で、かつ子どもがいる世帯における貧困世帯の割合(世帯員割合)のことです。

ここでは通常の「子どもがいる現役世帯の貧困率」の推移と「子どもがいる現役世帯のうち大人1人世帯の貧困率」の推移を比較してみました。

グラフを見ると、片親だけで子育てしている世帯は(2015年まで)50%以上の確率で相対的貧困に陥っていたことが分かります。

2018年は48.1%に減ったとはいえ、子育て世帯全体の12.6%と比べると非常に高い水準にあります。

親ガチャは大学等の進学率に大きく影響

子どもの相対的貧困率は13.5%、1人親世帯では約半数が貧困世帯であることが分かりましたが、それでは貧困は進学率にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

貧困と高校への進学率

まず始めに、高校への進学率について調べました。

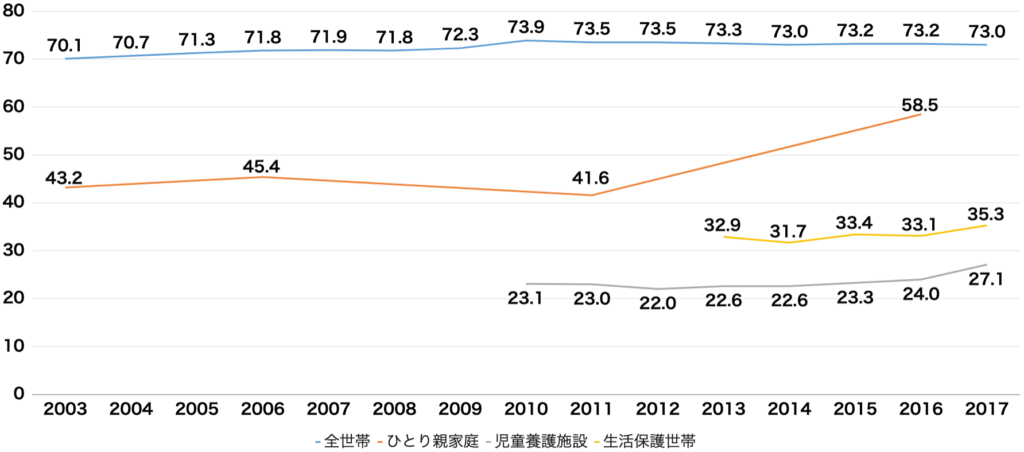

次のグラフは「全世帯」「ひとり親家庭」「児童養護施設」「生活保護世帯」の、それぞれの高校進学率を比較しています。

2017年では高校進学率は全てのケースで9割を超えています。

2020年4月から高校無償化が始まっているため、2022年はもっと差が減少しているのではないでしょうか。

貧困と高等教育機関への進学率

続いて高等教育機関への進学率を見てみましょう。高等教育機関には大学・短期大学・専修学校などがあります。